あるある文化財VOL.210 白石新四国八十八ヶ所(9)(第22番~第24番)

所在地の後に四国八十八ヶ所(しこくはちじゅうはちかしょ)札所の寺院名と本尊を( )内に併記します。銘文の旧漢字は世話人名以外を常用漢字に直し、竿石に向かって正面を(正)、右側面を(右)、左側面を(左)と表記します。なお、四国の旧国名の阿波国(あわのくに)(徳島県)は「阿州(あしゅう)」と記されています。

第22番 大井(おおい)・大井橋の東北東約170mの祠(平等(びょうどう)寺‐薬師如来(やくしにょらい))

両手で蓋付(ふたつき)円形薬壺(やくこ)を乗せます。基礎は失われ、竿石は祠前方の一石六地蔵(いっせきろくじぞう)のもとに置かれています。

明治十五午年

(右) 大世話人

大戸村喜多和十

-----------------------

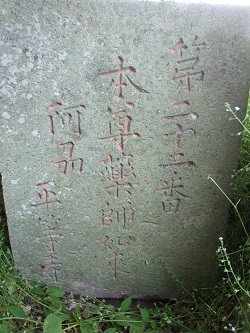

第二十二番

(正) 本尊薬師如来

阿州

平等寺

-----------------------

大井村中

副嶋慶次良

(左)世話人

田中忠兵エ

第23番 大井・満願(まんがん)寺の祠(薬王(やくおう)寺‐薬師如来)

両手で蓋付円形薬壺を乗せる坐(ざ)像(ぞう)のみ安置されています。

銘文は昭和25年(1950)に白石信者団体が調査した『白石新四国設置由来 八十八ヶ所所在地及ビ本尊』と他札所例から復元しました。大井村の2人が第22・23番の世話人になっています。

明治十五午年

(右) 大世話人

大戸村喜多和十

-----------------------

第二十三番

(正) 本尊薬師如来

阿州

薬王寺

-----------------------

大井村中

副嶋慶次良

(左)世話人

田中忠兵エ

第24番 横手下(よこてしも)・龍(りゅう)神社本殿(最御崎(ほつみさき)寺‐虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ))

右手で知恵の剣を握り、左手の蓮華(れんげ)の上に宝珠(ほうじゅ)?を乗せる坐像のみ安置されています。

現在、白石新四国八十八ヶ所第24番とされているのは、横手上(かみ)・英彦山(ひこさん)神社境内の祠で、白石信者一同が昭和24年(1949)5月15日に造立した「弘法大師(こうぼうだいし))」坐像が安置されています。

昭和25年(1950)に白石信者団体が調査した『白石新四国設置由来 八十八ヶ所所在地及ビ本尊』には、第24番の所在地は「只江(ただえ)(横手下‐筆者注)龍神社」、本尊は「地蔵(じぞう)菩薩」、世話人は「不明」とされていますので、昭和25年当時は龍神社が第24番でしたが、既に坐像のみだったようです。

本尊を「地蔵菩薩」としているのは、本殿内中央に地蔵菩薩坐像が安置されているので間違えたのでしょう。

銘文は他札所例から復元しましたが、寺号(じごう)を「東寺(ひがしてら)」としたのは次の理由によります。

四国八十八ヶ所第24番は高知県の室戸岬(むろとみさき)先端に位置する最御崎寺ですが、西側に位置する第26番金剛頂(こんごうちょう)寺と地理的に相対しているので、最御崎寺が東寺、金剛頂寺が西寺(にしでら)と呼ばれること、また、次号で紹介する白石新四国八十八ヶ所第26番では寺号を「西寺」としているからです。

明治十五午年

(右) 大世話人

大戸村喜多和十

----------------------

第二十四番

(正) 本尊虚空蔵尊

土州

東寺

<参考文献>

・HP(一社)四国八十八ヶ所霊場会

・新四国八十八ヶ所研究会編『白石新四国設置由来 八十八ヶ所所在地及び本尊』平成23年

・『白石新四国八十八ヶ所巡り ポンコツ女子珍道中2020』令和2年

PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。

このページに関するお問い合わせ先 生涯学習課 生涯学習係 電話(直通):0952-84-7129