あるある文化財VOL.188 鬼と古墳

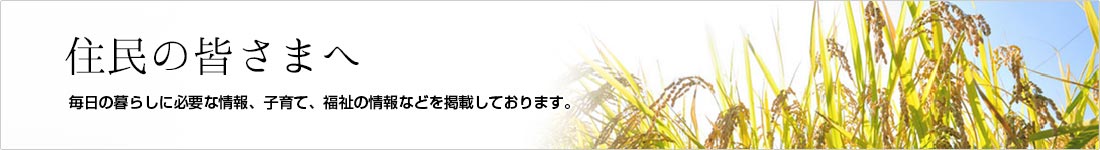

佐賀藩により、江戸時代後期に作製された『白石南郷室島村』絵図(佐賀県立図書館蔵)には、円形に描かれ、その内部に「鬼塚」と記されたものが1カ所、「鬼ツカ」と記されたものが3カ所、計4カ所確認できます。この絵図は、現在の有明地域坂田(さかた)・室島(むるしま)・竜王(りゅうおう)・深浦東分(ふかうらひがしぶん)・深浦西分(にしぶん)・百貫(ひゃっかん)地区に相当する範囲が描かれています。

室島・竜王付近(左)と「鬼ツカ」(右が龍王崎古墳群6号墳)(右)

佐賀県立図書館所蔵『白石南郷室島村』部分

「鬼」は『広辞苑』によると「(1)天つ神に対して、地上などの悪神。邪神。(2)伝説上の山男、巨人や異種族の者。(3)死者の霊魂。亡霊。(4)恐ろしい形をして人にたたりする怪物。もののけ。(5)想像上の怪物。仏教の影響で、餓鬼(がき)、地獄の青鬼・赤鬼があり、美男美女に化け、音楽・双六(すごろく)・詩歌などにすぐれたものとして人間世界に現われる。後に陰陽道の影響で、人身に、牛の角や虎の牙を持ち、裸で虎の皮のふんどしをしめた形をとる。怪力で性質は荒い。(6)鬼のような人。(7)貴人の飲食物の毒見役。おになめ。(8)紋所の名。鬼の形をかたどる。めんおに。かたおに。(9)或る語に冠して勇猛・無慈悲・異形・巨大の意をあらわす語。(一部略)」と説明されており、複数の意味を持つことが分かります。一般的に私たちがイメージする鬼は上記の中でも角を持ち、怪力である(5)に近いものではないでしょうか。

鬼の名称を持つ古墳は九州においても複数あり、例として鬼塚古墳(佐賀県鹿島市(かしまし))、鬼の窟(いわや)古墳(宮崎県西都原市(さいとばるし))が挙げられます。鬼の窟古墳には、鬼が巨石を用いて一夜で築(きず)いたとの伝承が残ります。

『白石南郷室島村』絵図に記された「鬼塚」1カ所、「鬼ツカ」3カ所、計4カ所は、いずれも現在の室島と竜王の2地区に集中しています。「鬼ツカ」のうち1カ所は、県史跡に指定されている龍王崎(りゅうおうざき)古墳群6号墳(以下6号墳)の場所と一致します。他の3カ所の「鬼塚」「鬼ツカ」についても6号墳と同じく、円墳(平面形が○の形)だったと思われますが、この3カ所については、現在は確認できません。

6号墳は、古墳時代の6世紀後半に築造されたと考えられます。昭和42年(1967)と昭和49年(1974)に発掘調査が実施されています。龍王崎古墳群とその出土遺物については、「あるある文化財」第123号(平成27年8月号)にて紹介しています。

龍王崎古墳群6号墳

6号墳の石室には巨石が使用されており、特に玄室奥壁の腰石は縦1.8m、横2.2mを測ります。他の石材の厚みが1m前後であることから、この安山岩の石の重さは推定で10tに達する(1.あたり2.7tとして計算)と思われます。現代の軽自動車の重量が800kg前後であることからも、石材の重さが分かります。

玄室奥壁の腰石(龍王崎古墳群6号墳)

石室にこのような巨石が使用されていることから、古墳の築造が人間業(わざ)を超えた怪力の鬼による仕業であるという伝承と、円墳の形状から「鬼塚」と呼ばれ、江戸時代の絵図に「鬼塚」、「鬼ツカ」として描写されたと思われます。

〈参考文献〉

有明町『龍王崎古墳群』昭和43年

有明町教育委員会『龍王峠古墳群』有明町文化財調査報告第1集 平成6年

新村出編『広辞苑』第二版補訂版 岩波書店 昭和51年

PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。

このページに関するお問い合わせ先 生涯学習課 生涯学習係 電話(直通):0952-84-7129