あるある文化財VOL.207白石新四国八十八ヶ所(6)(第13番~第15番)

所在地の後に四国八十八ヶ所(しこくはちじゅうはちかしょ)札所の寺院名と本尊を( )内に併記します。銘文の旧漢字は世話人名以外を常用漢字に直し、竿石に向かって正面を(正)、右側面を(右)、左側面を(左)と表記します。なお、四国の旧国名の阿波国(あわのくに)(徳島県)は「阿州(あしゅう)」と記されています。

第13番 福田北(ふくたきた)・成就(じょうじゅ)院の祠(大日(だいにち)寺-十一面観世音菩薩(じゅういちめんかんぜおんぼさつ))

右手は与願印(よがんいん)(衆生(しゅじょう)の願うものを与える)を示し、左手で未開蓮(みかいれん)を握ります。方形台座の側面が欠損し、基礎は失われています。□字は判読不能です。

四国八十八ヶ所第13番大日寺は、阿波国の総鎮守(そうちんじゅ)一ノ宮神社の別当寺(べっとうじ)(神社を管理する寺院)で大日如来(にょらい)を本尊としていましたが、明治4年(1871)頃の神仏分離により、一ノ宮神社の本地仏(ほんじぶつ)(神の本来の姿である仏や菩薩)十一面観世音菩薩が大日寺の本尊とされ、元々の本尊であった大日如来は脇侍(きょうじ)(中央に位置し信仰の中心となる仏の左右に控える仏)となりました。

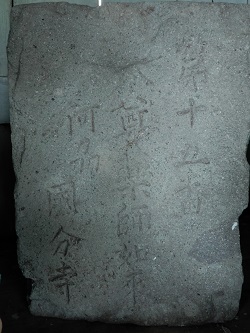

明治十五午年

(右) 大世話人

大戸村喜多和十

---------------------

第十三番

(正)本尊十一面観音

阿州

大日寺

--------------------------

溝上太右エ門

福田村北吉原豊助

(左)世話人 溝上□太良

北村嘉吉

第14番 福田南(ふくたみなみ)公民館西の祠(常楽(じょうらく)寺‐弥勒(ろく)菩薩)

舟形光背(ふながたこうはい)・顔面・方形台座が欠損する坐像(ざぞう)のみが安置されています(写真左)。弥勒菩薩は両手で宝塔(ほうとう)を乗せる形態が一般的のようですが、本像が両手で乗せるのは蓮華(れんげ)か宝珠(ほうじゅ)のように見えます。

昭和25年(1950)に白石信者団体が調査した『白石新四国設置由来 八十八ヶ所所在地及ビ本尊』には、世話人は不明とされています。銘文は他札所例から復元しました。

祠内に、右手で三鈷杵(さんこしょ)を、左手で数珠を握るやや小振りの「弘法大師(こうぼうだいし)」坐像が安置されています(写真右)。基礎正面には「拾四番/弘法大師」(/は改行を示します)、同右側面には「明治三十二年/福富移(ふくどみうつり)中/廿治(はたち)移中」とあり、本尊が設置された明治15年から17年後の明治32年(1899)に、第14番札所内にこの弘法大師坐像が設置されたことが分かります。

ほとんどの白石新四国八十八ヶ所札所内には弘法大師坐像が安置されてあり、なかには札所設立の世話人が施主となったものや、明治15年や明治年間設置のものなどがありますが、札所本尊に伴う弘法大師坐像として安置されたことが明確に分かる例は、現在のところこの1例のみです。

ちなみに、この弘法大師坐像は舟形光背・基礎とともに一石から削り出されていますが、光背を有するのは本来は如来・菩薩・明王(みょうおう)のみで、弘法大師像には光背は伴いません。

明治十五午年

(右) 大世話人

大戸村喜多和十

---------------------

第十四番

(正)本尊弥勒菩薩

阿州

常楽寺

第15新観音(しんかんのん)公民館南東三差路の祠(国文(こくぶん)寺-薬師(やくし)如来

頭部・舟形光背・円形薬壺(やくこ)が欠損した坐像と竿石が別々に安置されています。方形台座の側面も欠損し、基礎は失われています。

世話人の川﨑兵左衛門(へいざえもん)と香月忠太夫(ちゅうだゆう)は、次号で紹介する第17番の「施主」3人のうちの2人です。

明治十五午年

(右) 大世話人

大戸村喜多和十

---------------------

第十五番

(正)本尊薬師如来

阿州

国分寺

-----------------------

下太原村中

(左)世話人

香月忠太夫

<参考文献>

HP(一社)四国八十八ヶ所霊場会

新四国八十八ヶ所研究会編『白石新四国設置由来 八十八ヶ所所在地及び本尊』平成23年

岩田和昭「神仏分離・廃仏毀釈期の四国八十八ケ所札所‐納経帳からの考察を中心として」(『四国辺路の形成過程』岩田書店 平成24年)

『白石新四国八十八ヶ所巡り ポンコツ女子珍道中2020』令和2年

PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。

このページに関するお問い合わせ先 生涯学習課 生涯学習係 電話(直通):0952-84-7129