あるある文化財VOL.208 白石新四国八十八ヶ所(7)(第16番~第18番)

所在地の後に四国八十八ヶ所(しこくはちじゅうはちかしょ)札所の寺院名と本尊を( )内に併記します。銘文の旧漢字は世話人名以外を常用漢字に直し、竿石に向かって正面を(正)、右側面を(右)、左側面を(左)と表記します。なお、四国の旧国名の阿波国(あわのくに)(徳島県)は「阿州(あしゅう)」と記されています。

第16番 太原下(たいばるしも)・天満宮(てんまんぐう)参道西の祠(観音(かんのん)寺-千手観世音菩薩(せんじゅかんのんぼさつ)

6本の腕6臂(ろっぴ)で、上段両手で合掌(指先が欠損)し、中段両手で宝珠(ほうじゅ)を乗せ、下段右手で数珠を握り、左手は与願印(よがんいん)(衆生(しゅじょう)の願うものを与える)を示す坐像(ざぞう)のみが安置されています。舟形光背(ふながたこうはい)先端が欠損しています。

昭和25年(1950)に白石信者団体が調査した『白石新四国設置由来 八十八ヶ所所在地及ビ本尊』に世話人名は不明とされています。銘文は他札所例から復元しました。

明治十五午年

(右) 大世話人

大戸村喜多和十

---------------------

第十六番

(正)本尊千手観音

阿州

観音寺

第17番 太原中(なか)・鎮国(しんこく)神社本殿北の祠(井戸(いど)寺‐七仏薬師如来(しちぶつやくしにょらい))

両手で蓋付(ふたつき)円形薬壺(やくこ)を乗せ、基礎は失われています。右側面は右隣の弘法大師(こうぼうだいし)坐像と接しているため読めませんが、他札所の例から推定しました。

世話人を「施主」と刻んでいます。また、先月号で紹介した第15番世話人である下太原村の香月忠太夫(ちゅうだゆう)と、ここ第17番施主である太原村の勝木忠太夫は同一人物で、本来の姓表記は「香月」であると考えられます。

四国八十八ヶ所第17番井戸寺の当初の寺名は妙照(みょうしょう)寺でしたが、空海(くうかい)(真言(しんごん)宗開祖弘法大師)が錫杖(しゃくじょう)で一夜にして井戸を掘ったとされる伝説から、所在地が井戸村、寺号も井戸寺と通称され、大正(たいしょう)5年(1916)に正式に「井戸寺」と改名されました。

七仏薬師如来とは『岩波 仏教辞典』によれば、善名祥吉祥王(ぜんみょうしょうきちじょうおう)如来・宝月智巌光音自在王(ほうげつちごんこうおんじざいおう)如来・金色宝光妙行成就(こんじきほうこうみょうぎょうじょうじゅ)如来・無憂最勝(むうさいしょう)吉祥如来・法海雷音(ほうかいらいおん)如来・法海勝慧遊戯神通(ほうかいしょうえゆげじんづう)如来・薬師瑠璃光(るりこう)如来の7仏のことです。

明治十五午年

(右) 大世話人

大戸村喜多和十

---------------------

第十七番

(正)本尊薬師如来

阿州

妙照寺

--------------------

太原村

川嵜兵左エ門

(左)施主勝木忠太夫

川嵜義十

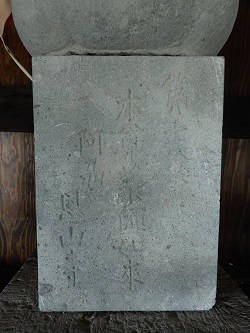

第18番 遠ノ江下(とおのえしも)・鎮国神社南約170mの祠(恩山(おんざん)寺‐薬師如来)

両手で蓋付円形薬壺を乗せます。世話人2人は、次回で紹介する第19番の世話人でもあります。

この第18番本尊は、舟形光背・坐像・竿石・基礎の損傷もほとんど無く、造立当初の姿が良く残されている数少ないものの一つです。

本尊向かって左側に、右手で三鈷杵(さんこしょ)を、左手で数珠を握る「弘法大師」坐像が安置されています。年代は刻まれていませんが、基礎正面の施主と考えられる7人のうち、第18番世話人の2人の名前が最後に刻まれています。

明治十五午年

(右)大世話人

大戸村喜多和十

---------------------

第十八番

(正) 本尊薬師如来

阿州

恩山寺

---------------------

遠ノ江村中

溝口溝口林藏

(左)世話人

江口権兵エ

<参考文献>

・HP(一社)四国八十八ヶ所霊場会

・中村 元他編『岩波 仏教辞典』岩波書店 平成元年

・新四国八十八ヶ所研究会編『白石新四国設置由来 八十八ヶ所所在地及び本尊』平成23年

・『白石新四国八十八ヶ所巡り ポンコツ女子珍道中2020』令和2年

PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。

このページに関するお問い合わせ先 生涯学習課 生涯学習係 電話(直通):0952-84-7129